Denk mal!

Alt und ehrwürdig, kategorisiert und katalogisiert, jedenfalls würdig vor dem Verfall oder der Zerstörung und somit vor dem Vergessen bewahrt zu werden – so sind unsere Denkmäler. Geläufig ist uns der Begriff „Denkmal“ in Bezug auf Immobilien, Naturdenkmäler und die Güter, die von der UNESCO als schützenswertes Kulturerbe definiert sind.

Unser Anliegen war es, Menschen und deren Geschichten zu würdigen und ihnen so ein Denkmal zu setzen. Mit sieben Menschen, die einen Bezug zu landwirtschaftlicher Arbeit haben, führten wir Interviews in denen sie uns über ihre guten und schlechten Erinnerungen berichteten. Vom Leben und Sterben Theresia Schwarz, die Gewalt schutzlos ausgeliefert war und Opfer des nationalsozialistischen Systems wurde, zeugten die vorhandenen Dokumente.

Beim „Tag des Denkmals 2012“ kamen viele Besucherinnen und Besucher auf den Freistädter Hauptplatz, die sich für die Geschichten und die zum mobilen Ausstellungsraum umgebaute Dreschmaschine Roland IIZ interessierten. Viele ließen sich ein auf die Schilderungen der von uns interviewten Menschen, manche waren berührt und erinnerten sich an das eigene Aufwachsen und die damit verbundenen Erfahrungen.

Die umgebaute Dreschmaschine, unser Roland IIZ, wird verladen! Danke Gerhard! Ein Abenteuer für sich! Am Sonntagmorgen, 30.Sept. 2012, wurde der Mobile Ausstellungswagen nach Freistadt gebracht um dort Anstoß zu sein, für Geschichten von Früher.

Interwiews und Portätfotos

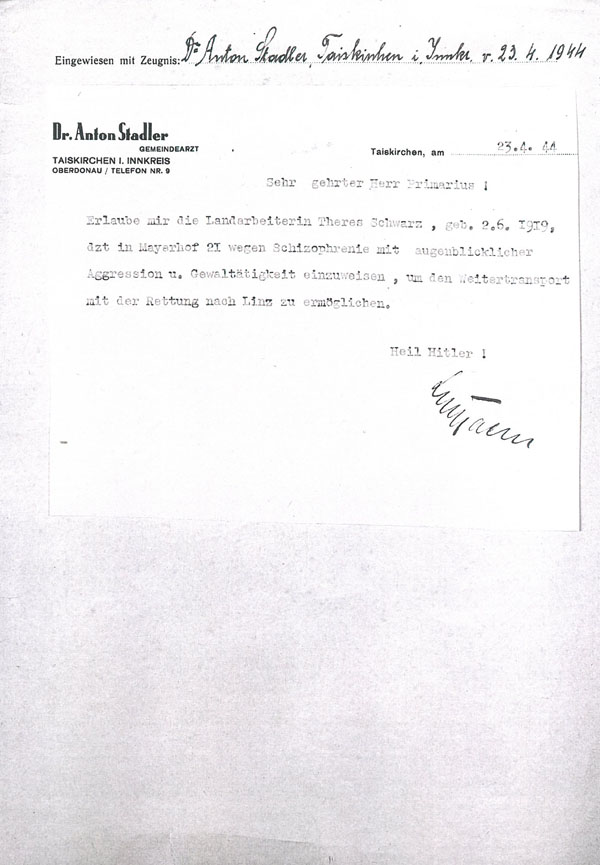

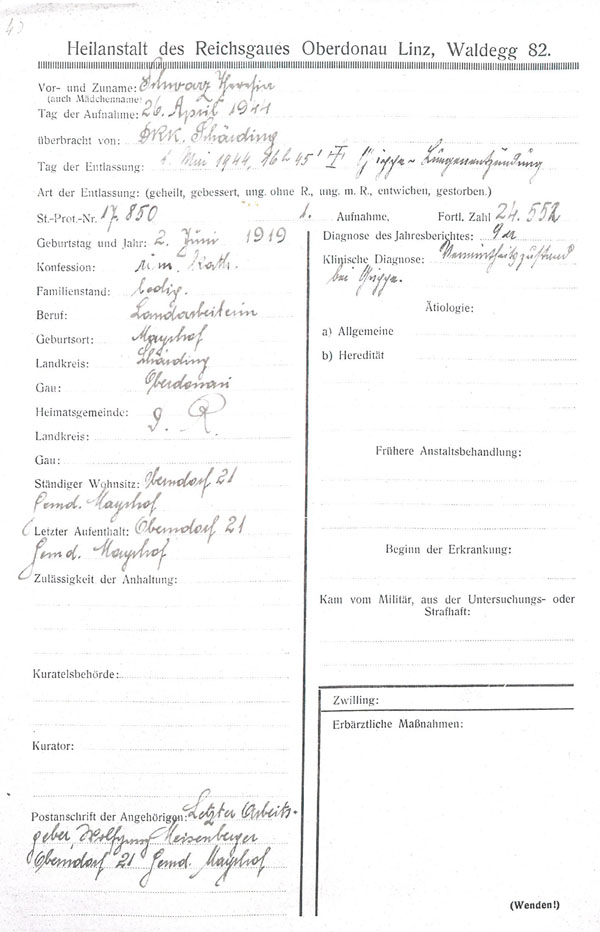

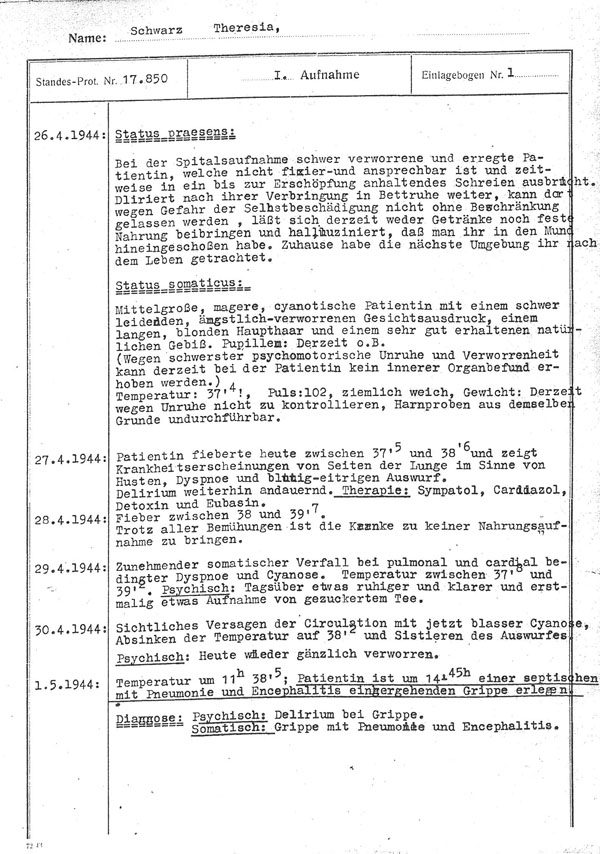

In Würdigung an Theresia Schwarz, Schwester meiner Großmutter väterlicher Seite. Das wenige Wissen über ihr Leben und Sterben wird hier veröffentlicht und soll so in Erinnerung bleiben.

Theresia Schwarz

Geboren wurde Theresia am 2. Juni 1919 in Mayrhof, Bezirk Schärding. Sie hatte vier Geschwister. Ihr Vater war nach dem Ersten Weltkrieg Invalide. Die Familie lebte in armen Verhältnissen, die Kinder mussten um Essen betteln bzw. früh dafür arbeiten. Theresia wurde Landarbeiterin.

1941 hat Theresia ihre Tochter geboren, die in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Am 26. April 1944 wurde Theresia in die Anstalt Niedernhart in Linz, die heutige Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg, eingewiesen. Laut Krankenbericht ist sie am 1. Mai 1944 an Lungenentzündung verstorben. Vermutlich aber war sie ein Opfer der dort betriebenen ‚wilden Euthanasie‘*. Die Krankenunterlagen aus dem Landesarchiv geben ein erschütterndes Bild. Theresia wurde zuerst (vermutlich) ein Opfer von Gewalt und dann ein Opfer der NS-Diktatur.

Landarbeiterinnen waren Übergriffen oft schutzlos ausgeliefert. Frauen mit ledigen Kindern und auch die ledigen Kinder selbst bekamen dies häufig am eigenen Körper zu spüren. Gut zu funktionieren, Gefühle und Schmerzen zu unterdrücken und Emotionen nicht auszuleben, war während der NS-Diktatur eine Überlebensstrategie. Es scheint im Leben von Theresia ein gewaltvolles oder traumatisches Ereignis gegeben zu haben, nach dem ihr dies nicht mehr möglich war. Theresias Todesurteil war dann die Einweisung nach Niedernhart. Dort wurde während der NS-Zeit unter der Leitung des NS-Euthanasie-Arztes Rudolf Lonauer bis 1945 getötet.

*1941 wurde das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten offiziell eingestellt. Tatsächlich wurden die Tötungen als sogenannte ‚wilde Euthanasie‘ bis zum Kriegsende in vielen Anstalten fortgesetzt.

Text von Johannes Schwarz

Theresias Antworten auf unsere Fragen können wir nur erahnen.

Was hast du in guter Erinnerung? Was hat dich besonders gefreut?

Wovor hast du dich gefürchtet?

Welche Erfahrungen mit Gewalt hast du gemacht?

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Welche Kriegserinnerungen hast du?

Welche Erinnerungen hast du an die Arbeit in der Landwirtschaft, mit der Dreschmaschine?

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Ottilie Obereder

geb. 1925, als Einzelkind aufgewachsen, lebt nach wie vor in ihrem Geburtshaus, vulgo Gattringer, Gemeinde Kefermarkt

Was hast du in guter Erinnerung?

Wie ich in die Landwirtschaftsschule gegangen bin, es war schon während dem Krieg, 1942/43. Da haben zwei Schülerinnen von Vorderweißenbach bei uns geschlafen, weil im Internat im Kloster zu wenig Platz war. Wir haben das Kochen gelernt und das Nähen, Hemdkragen ausbessern und richtige Fleck einsetzen. Das hat mich geprägt, die Schulzeit, da bin ich so gerne gegangen.

Was hast du in schlechter Erinnerung?

Ja, die 30er Jahre, das war schon eine schlechte Zeit.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Als Freundin hatte ich dann eine Polin, die Barbara. Ich konnte dann schon polnisch und sie deutsch. Sie hatte mich und ich hatte sie. Die hat mir viel geholfen. Wenn sie nicht gewesen wäre, da hätte ich mit den Russen draufgezahlt. Sie hat ihre Sprache verstanden. Sie ist oft gekommen „Komm Tilli, wir müssen rennen! Sie suchen uns schon wieder!“ Die Offiziere, das waren Hunde. Da hätten wir draufgezahlt.

Die Jule, die alte Dirn, als sie gestorben ist, schon nach dem Krieg, da hatten wir sie fast ein Woche liegen, unten im Presshaus. Da kam ein Russe. Ich habe nicht mehr ausgekonnt. Ich bin ins Presshaus und hab‘ mich hinter der Jule versteckt. Als der Russe rein ist und die Tote sah, da hat er gleich wieder umgedreht. Da hat sie mir nochmal geholfen, die Jule.

Welche Kriegserinnerungen hast du?

Während dem Krieg, da haben wir keinen Hunger gekannt. Kraut und Kartoffel und Milch hatten wir immer. Aber hier neben der Straße, da haben wir schon was miterlebt, halb Europa hatten wir an Flüchtlingen hier.

Dann war das Siegesfeiern der Russen, drüben in Walchhof. Die Musik hat gespielt und es wurde so viel gekocht, beim Ringdorfer, dass der Rauchfang brennend geworden ist. Das Mitterbauern und das Ringdorfer sind abgebrannt, und gleichzeitig hat die Musik gespielt. Wir haben von hier hinübergeschaut. Alle haben zugeschaut. Was hätte man tun sollen? Wie hätte man helfen können?

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Es war einem ‚wurscht‘. Niemand hatte mehr. Ich habe mir da nie was gedacht. Unter dem Krieg, wir machten einen Ausflug in den böhmischen Urwald, da wurde mir meine Kleiderkarte gestohlen. Jedenfalls hat meine Goli mir dann ein Jahr lang mit fertigem Gewand ausgeholfen. Ich hatte dann oft schönere Gewänder, weil ich sie von ihr aus Salzburg her bekommen habe. Die anderen waren sie mir dann neidig. Ich habe aber nicht laut erzählt, dass ich keine Kleiderkarte mehr hatte.

Welche Erinnerungen hast du die Arbeit mit der Dreschmaschine?

Wir sind zum Nachbarn dreschen gegangen. Man hat ja so einen Haufen Leute gebraucht. Wir sind zu ihnen gegangen und sie sind zu uns gekommen. Beim Kartoffelgraben haben wir es auch so gemacht. Wir waren vier Bauern, die da zusammengearbeitet haben. Es war eine gegenseitige Aushilfe, damals unter dem Krieg war das.

Ich war meist beim ‚Zuwispinnen‘ oben auf der Maschine. Ich bin dabei meistens gekniet. Diese Arbeit machten meistens die Jungen, man musste dabei schon aufpassen, dass man da nicht hineinkommt.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Ich muss ehrlich sagen, meine Mutter war noch eine Bäuerin. Sie hatte zwei Dirnen und zwei Knecht. Ich, ich war immer die Bäuerin und meine eigene Dirn. Ich habe mir meine Arbeit, die meiste, selbst tun müssen.

Ich wollte immer mehrere Kinder haben, weil ich so gelitten habe, dadurch, dass ich alleine war. Die ganze Arbeit ist immer auf mir gewesen, zu mehreren wäre es leichter gewesen. Mit fünf habe ich nicht gerechnet, aber ich möchte keines missen. Unsere Mädchen, sie sind so verbunden miteinander. Das habe ich nie haben können, das habe ich mir immer gewunschen.

Das Interview wurde am 14.09.2012 geführt.

Gottfried Stiftinger

geb. 1929, aufgewachsen als fünftes von neun Kindern (acht davon sind groß geworden), vulgo Höllwirth, Gemeinde Neumarkt

Was hast du in guter Erinnerung?

Gute Erinnerungen habe ich an die Familie. Wir Buben haben viel gerauft, da habe ich viele Erinnerungen, aber wenn was war, dann haben wir zusammengehalten. Schon als Kinder haben wir viel arbeiten müssen. Vor dem Schulgehen haben wir schon die Stallarbeit gemacht, Ausmisten war unsere Arbeit und das Futter herrichten. Man war auch stolz, wenn man es schon schaffte und mithelfen konnte. Mein älterer Bruder Hans ging in Freistadt ins Gymnasium. Er hat nie in der Landwirtschaft gearbeitet. Die Minal (Hermine) war für das Melken und das Kochen zuständig, Karl für die Rösser. In der Küche halfen die Kleinen. Die Großen waren für die Kleinen verantwortlich. Vor der Schule habe ich die Kleinen, die Mädchen, gekämmt und gewaschen. Franz wollte sich nie waschen und auch nicht waschen lassen. Auf dem Schulweg wurde der Franz dann einmal von uns, den großen Brüdern, im Weihteich gewaschen. Das hat sich dann zu einer Anekdote entwickelt, die immer wieder erzählt wurde.

Was habe ich in schlechter Erinnerung?

Ich wüsste nicht was. Wir Buben haben schon gerauft. Wenn wir etwas angestellt haben, dann wurde uns Extra-Arbeit zugeteilt, das war die Strafe.

Ja, dass wir gar kein gutes Verhältnis mit zwei Nachbarn hatten, das hat meine Eltern, gerade meinen Vater, recht belastet. Mit uns Kindern wurde das nicht so beredet, irgendwie haben wir es aber trotzdem mitbekommen. Einmal haben wir einer Nachbarin zwei Kater kastriert, da war sie schon recht verärgert über uns.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Unser Vater galt für die NS als parteimäßig nicht zuverlässig. Karl, Franz und ich wurden in der Schule immer wieder vor den Direktor zitiert. Es saßen dann mit ihm einige Parteibonzen im Raum und wir wurden ausgefragt, was unser Vater tut und sagt. Da hatten wir Angst. Da habe ich das Lügen gelernt.

Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt?

Die Mutter hatte eine Rute im Ristbaum in der Holzdecke stecken. Aber es wurde eher gedroht als geschlagen. Vater hat uns nicht geschlagen. Wenn wir was angestellt haben, dann bekamen wir Arbeit, zum Beispiel Holz ‚kliaben‘. Einmal, da habe ich ein Fotze bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe.

Welche Entscheidungsfreiheiten hatte man?

Es gab einfach keine Wahlmöglichkeiten. Ich war zum Beispiel bald für die Landwirtschaft vorgesehen. Heute würde man vielleicht sagen, es war eine Diktatur. Wir haben es nicht so erlebt.

Welche Erinnerungen hast du an den Krieg?

Nach den ersten Einfällen der Russen war das Haus wie eine leere Kapelle. Es war nichts mehr da, nicht einmal ein Esszeug hatten wir noch, kein Ross, keinen Wagen. Die Kühe haben wir retten können. Wir haben die Kühe über die Demarkationslinie, das war damals die Eisenbahntrasse gleich beim Hof, getrieben. Sie waren dann zehn Tage drüben. Zum Melken sind wir immer hinüber.

Welche Erinnerungen hast du an die Arbeit mit der Dreschmaschine?

Zuerst hatten wir eine Steftenmaschine. Dann hatten wir auch einen Roland II, gemeinsam mit der Phürmühle. Wir hatten einen Traktor mit Riemenscheibe, der wurde daran gehängt. 1962 oder 63 bekamen wir einen Mähdrescher, einen Massey Ferguson.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Da stimme ich gar nicht mit ein. Es war so viel harte Arbeit und Vater hatte Schulden, die er erst während des Zweiten Weltkriegs abzahlen konnte. Er hat damals Grund dazugekauft, obwohl er Schulden hatte. Aber aus heutiger Sicht war das eine sehr sinnvolle, wirtschaftliche Entscheidung. Und er hat uns trotzdem ins Marianum geschickt, das war auch nicht selbstverständlich.

Das Interview wurde am 08.09.2012 geführt.

Theresia Freudenthaler

geb. 1930, aufgewachsen in einer kleinen Landwirtschaft, Gemeinde Lasberg, zweitälteste von sechs Kindern, vier Mädchen, zwei Buben, die beide im Kleinkindalter gestorben sind; ab der Heirat 1956 war sie Bäuerin

Was hast du in guter Erinnerung?

Als Kind habe ich mich immer wohlgefühlt. Obwohl wir nicht viel gehabt haben, haben wir immer viel spielen können, vor allem draußen in der Natur. Wir vier Schwestern haben so viel gesungen, sogar dreistimmig. Das war unsere Freizeitbeschäftigung, auch im Stall haben wir gesungen.

Meine Eltern waren super. Sie haben uns überall hinfahren lassen. Auf Singwoche war ich in Altpernstein und ins Schloss Orth bin ich zu einer Dorfkulturwoche gefahren. Das ging von der Landwirtschafskammer aus. Ich war damals Landjugendführerin und der Hartmayr hat es ermöglicht, dass ich da mitfahren konnte, obwohl dort fast nur Lehrerinnen waren. Es war im März 1947 und es hat so viele Schneerosen gegeben. Ich habe es noch so gut in Erinnerung. Schön war es.

Was hast du in schlechter Erinnerung?

Wenn die Hitze in den Sommertagen recht arg war, dann war das Schnittern draußen in der Sonne eine Plag. In den Holzschuhen ist man immer ‚umgeböckelt‘ und die Finger waren dann richtig wund. Das war eine Plagerei.

Und wir waren Nachbarn von einem recht großen Hof. Sie hatten ebene Wiesen und große Felder und haben schon recht bald Maschinen zur Arbeitserleichterung gehabt. Bei uns mit den ‚Gstettn‘ da war es noch recht harte Arbeit bis wir dann die ersten Maschinen bekamen.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Mit dem Kriegsschluss kamen die Russen und vor denen haben wir uns immer gefürchtet.

Und dann waren Unwetter immer wieder eine Bedrohung. 1946 und 1947 waren so trockene Jahre, dass wir vom Bach Wasser herauftragen mussten und die Tiere haben wir hinuntergeführt. In den ‚Gstettn‘ hat es teilweise gebrannt, weil alles so ausgetrocknet war.

Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt?

Wir haben schon folgen müssen und Respekt haben wir gehabt vor den Eltern. Wir Mädchen wurden nie geschlagen. Wirklich bedroht gefühlt haben wir uns in der Zeit der russischen Besatzung. Da haben wir uns immer wieder versteckt.

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Wir haben uns immer über alles gefreut, was wir bekommen haben, zum Beispiel Stoff für Kleidung. Wählerisch ist man da nicht extra gewesen.

Welche Erinnerungen hast du an die Arbeit mit der Dreschmaschine?

Wir hatten so eine Dreschmaschine, einen Roland, gemeinsam mit dem Gutenthaler. Überall hat man sowieso nicht gleichzeitig dreschen können. Einer war nach dem anderen dran. Es war eine Nachbarschaftshilfe, denn man brauchte immer noch viele Leute, obwohl es die Maschine schon einfacher machte. Die Familie, bei der man gerade war, musste alle verköstigen. Es war stark für die Bäuerin. Sie hat die Jause gemacht und gekocht, immer für alle.

Männer haben die Garben hinaufgegeben. Auf der Bühne standen die Frauen, die haben die Garben aufgemacht und mussten sie dann ‚zuwispinnen‘. Zwei Männer waren beim Motor, man musste Maschinisten zu ihnen sagen.

Dann kauften wir einen gebrauchten Mähdrescher. Eine Melkmaschine haben wir dann 1960 bekommen. Dann wurde alles leichter. Das war schon eine Errungenschaft. Man hat sich so gefreut, dass es leichter geworden ist.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Man konnte früher frei entscheiden. Man konnte produzieren, was man wollte, man konnte so viel Milch liefern, wie man hatte. Es gab keine Kontingente. In den 50ern und 60ern ist alles gebraucht worden, es hat keinen Überschuss gegeben. Es hat nicht solche Auflagen gegeben wie heute.

Sicher ist jetzt vieles leichter, aber auch viel komplizierter. Aus meiner Sicht ist es, wie soll ich sagen, nein, heute würde mich das so nicht interessieren, mit all den Auflagen von Brüssel her. Mich würde das stören.

Das Interview wurde am 08.09.2012 geführt.

Anna Stiftinger

geb. 1931, als die ältere von zwei Geschwistern, ein Bruder, Hager in Neumarkt

Was hast du in guter Erinnerung?

Wir sind unbeschwert aufgewachsen. Ich bin in Neumarkt in die Volksschule gegangen. Wir waren eher zu Hause. Der Vater hat es nicht so mögen, wenn wir im Ort unterwegs waren und auch nicht, wenn jemand zu Besuch da war. Später war ich dann bei der Landjugend.

Bei der Arbeit war ich immer wieder der Rossknecht. Mein Bruder war bei den Ochsen. Wir hatten schon auch zwei Knecht‘ und zwei Dirn‘, aber nur bis Ende der 30er Jahre. Später waren dann auch ausländische Arbeiter da. An die Polin kann ich mich noch gut erinnern.

Was hast du in schlechter Erinnerung?

Ich kann nicht sagen, dass es schlecht war. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie zu kurz gekommen bin. Es war halt so. Dass man schon oft gern was mögen hätte, ja, aber so war das halt damals. In die Schule wäre ich gern weiter gegangen. Wir wurden aber zu Hause zur Arbeit gebraucht. Später dann wäre ich gerne so etwas wie Familienhelferin geworden, aber das war nie wirklich greifbar.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Ja, vor den Russen. Wir waren vierzehn Tage ausgezogen, nach Kriegsende. Es hat geheißen, alle müssen weg. Ich erinnere mich, dass ich geweint habe, weil Vater noch nicht zu Hause war und ich Angst hatte, dass er nicht mehr rechtzeitig über die Demarkationslinie kommt.

Welche Erfahrungen hast du mit Gewalt?

Nein, von Seiten der Eltern nicht. In der Russenzeit haben wir uns oft versteckt und sind weggerannt. Das war keine schöne Zeit. Wir hatten auch, so wie überall, Flüchtlinge einquartiert. Es war ein Durcheinander.

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Selbst entscheiden konnte man nichts. Mutter starb 1944. Sie war lungenkrank. Sie war in Enns in der Lungenheilanstalt. Dann mussten wir mit den Knechten und Dirnen schauen wie wir durchkommen. Es hat halt nix anderes gegeben. Da konnte man sich nichts aussuchen.

Welche Erinnerungen hast du an die Kriegszeit?

In der letzten Zeit, da haben wir schon gehört wie ‚die Flag‘ Linz bombardierte.

An einem Tag, das ist für mich eine ganz schlimme Erinnerung, wurden Soldaten und Kriegsgefangene von den Amis an die Russen übergeben. Es war ein Strom der nicht aufzuhören schien. Das habe ich nie eingesehen, warum die das machen. Man wusste ja irgendwie, was denen bei den Russen bevorstand.

Welche Erinnerungen hast du an die Arbeit mit der Dreschmaschine?

Wir hatten eine Esterer, damit haben wir gedroschen. Das war immer im November und Dezember. Zwei Männer standen in der Esse. Sie haben die Garben oder den losen Hafer auf die Brücke hinaufgeschmissen. Auf der Brücke stand eine Frau, die hat die Garben aufgeschnitten und eine hat dann eingelassen. Zwei Männer haben die befüllten Säcke weggetragen. Hinten, wo das Stroh herauskam, beim Gatter, stand eine Frau, die hat die Strohballen in ganz eigener Art und Weise zusammengedreht. Dann hat jemand diese Ballen weggetragen.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Die Arbeit war halt viel stärker, alles war Handarbeit. Ich kann früher etwas Negatives finden und für die jetzige Zeit auch. Man hat halt sparen müssen. Ich habe es nicht als schlecht empfunden.

Das Interview wurde am 08.09.2012 geführt.

Erika Schrattenecker

geb. 1940 in Andorf. Die Mutter war Landarbeiterin, sie konnte ihre Kinder (es waren mehrere) nicht selbst aufziehen. Die Kinder waren an der Dienststelle der Mutter nicht erwünscht – ‚den Bångan kina ma ned fuadan‘. Erika wurde nach der Geburt bei Zieheltern ‚abgelegt‘. Insgesamt gab es in ihrem Leben drei Ziehfamilien. 1953 kam sie zu einem Bauern, der für Erika die Vormundschaft übernahm. 1955 begann Erika in Heiligenbaum, Gemeinde Eggerding, als Magd zu arbeiten. Kontakt zur Mutter bestand. Jeden Sonntag hat sie mit dem Fahrrad ihre Kinder besucht, die bei mehreren Pflegefamilien in der Umgebung untergebracht waren. Der leibliche Vater war Erika unbekannt. Er gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst.

Was hast du in guter Erinnerung?

Ich wurde überall gut aufgenommen, konnte mich durchsetzen, lernte zu arbeiten – es war zwar schwer, aber ich habe es erduldet. Alles, was ich in dieser frühen Zeit an handwerklichen Fähigkeiten erlernt habe, konnte ich später nutzen. Ich habe gelernt, mit wenig zufrieden zu sein.

Was habe ich in schlechter Erinnerung?

Als Neunjährige wurde ich als Brandstifterin beschuldigt. Zwei Monate lang wurde ich verhört, jeden Tag nach der Schule. Meine Ziehmutter und meine Schwester wollten mir damals einreden, dass ich ein Geständnis ablegen soll. Ich habe nichts gestanden, weil ich es nicht war. Nach zwei Monaten hat sich dann ein Junge aus der Nachbarschaft als Brandstifter herausgestellt und die Tat gestanden. Entschuldigt hat sich niemand bei mir.

Als Dreizehnjährige wurde mir von drei erwachsenen Männern Gewalt angetan. Mir wurde von keiner Seite geholfen. Da hat man sich nicht helfen können. Dies alles dauerte bis ich fünfzehn war und den Platz gewechselt habe.

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Ich habe damals meine Mutter gefragt, ob ich Friseurin, Schneiderin oder Krankenschwester werden kann. Die Mutter sagte darauf „Du musst bei den Bauern bleiben, damit du Kost und einen Schlafplatz hast.“ Geändert hat sich meine Situation mit siebzehn. Da bin ich nach Andorf zu einem Bauern gekommen. Ich war selbstständiger, ich konnte mich besser durchsetzen und schützen. Mit achtzehn habe ich dann als Schichtarbeiterin bei der Firma Löffler begonnen. Anfangs bin ich täglich hin und retour je 23 km mit dem Fahrrad gefahren bis mir eine Bekannte meiner Mutter in einem ausrangierten Bahnwaggon Unterschlupf gewährte. Nach weiteren vierzehn Tagen habe ich dann ein Zimmer gefunden. Vor und nach der Schicht konnte ich in einem Gasthaus für Kost arbeiten. Die Wirtin wurde eine wichtige Mentorin und Ersatzmutter für mich. Meinen Mann habe ich damals auch schon gekannt. Von da an ging es bergauf und ich wusste, wo ich zu Hause war.

Welche Erinnerungen hast du an die Arbeit mit der Dreschmaschine?

Die Arbeit und das Zusammenhalten habe ich in der schönsten Erinnerung, die mir ewig bleibt. Über eine gute Ernte habe ich mich immer gefreut, weil man davon wieder ein ganzes Jahr lang leben konnte. Brot, Futter für die Tiere, das Überleben war wieder gesichert; Obst, Gemüse, Fleisch, Schafwolle.

Welche Kriegserinnerungen hast du?

Die Angst ist geblieben. Noch heute, wenn auf der vorbeiführenden Bahnstrecke Bundesheerfahrzeuge zur nahen Kaserne gebracht werden, muss ich in den Keller. Alte Schwarz-Weiß-Filme mit Kriegshandlungen kann ich nicht sehen. Weil ich ohne Eltern aufgewachsen bin und mein Vater vermisst ist und niemand da war, der geholfen hat.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Besser war früher gar nichts. Ich war schutzlos ausgeliefert. Es hat niemand geholfen, weil sich niemand getraut hat, den Mund aufzumachen. Vergewaltigungen und Abtreibungen, Gewalt und Raufereien waren an der Tagesordnung.

Mich freut, dass ich eine Familie gegründet habe, zwei Töchter und fünf Enkelkinder habe. Jetzt wünsche ich mir, dass wir noch ein paar Jahre leben können, weil jetzt haben wir alles.

Das Interview wurde am 19.09.2012 geführt.

Gerhard Inzinger

geb. 1961, Ried im Innkreis, vier Geschwister; die Eltern hatten eine Kleinlandwirtschaft (Sacherl) im Nebenerwerb betrieben; der Vater war als Probemelker berufstätig

Was hast du in guter Erinnerung?

Ungestörtes Spielen an einsamen Plätzen, Entdeckungsreisen mit einem Boot auf der Antiesen und dem Inn, Begegnungen und der Umgang mit Tieren, die Natur hat mich total fasziniert, Gerüche, Geräusche, Himmelsfarben und frische Traktorspuren im Gras.

Was hast du in schlechter Erinnerung?

Gewalt in der Familie, Rohheit und Gefühlskälte in der Familie und im Dorf, die Verschlagenheit der Menschen (Eltern und deren Generation).

Zu den schlechtesten Erinnerungen gehört die Schulzeit. Schläge war ich gewohnt, die meisten teilte der Pfarrer aus, aber am Schlimmsten war das Bloßgestellt werden vor der Klasse, unter dem Vorwand der Sauberkeitskontrolle. Vor der Schule ging ich nämlich oft noch in den

Stall zu den Tieren. Dann anschließend drei Kilometer Schulweg zu Fuß, bei jedem Wetter. Dementsprechend schwierig war es, mit sauberen Fingernägeln in die Schule zu kommen.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Dass sich meine Mutter etwas antut oder meine Mutter dem Vater etwas antut. Die Wut und die Verzweiflung dafür, so etwas zu tun, trugen wahrscheinlich beide Elternteile in sich. Da war ich mir nie sicher, ob was passiert. Heute denke ich, dass die erinnerten Zustände der Gewaltausübung bis in die letzte Ecke der Familie, noch direkte Auswirkungen der NS-Zeit waren. Unbestimmte Ängste hatte ich vor Partisanen (alte Kriegsgeschichten), vor den Russen (Einmarsch in Tschechien 1968) und vor der Umweltzerstörung. Die war damals schon erkennbar.

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Die desolate Familiensituation hat eine relativ hohe Entscheidungsfreiheit mit sich gebracht, da sich keiner für mich Zeit genommen hat. Gleichzeitig fehlte dadurch auch jegliche Unterstützung. Wir haben sehr isoliert gelebt. Geändert hat sich dies für mich nach der Hauptschulzeit in Obernberg und dem anschließenden Wechsel in die Handelsschule nach Ried. Dort habe ich erstmals erlebt, dass es einen Dialog mit Erwachsenen gibt, dass mir jemand zuhört, war neu.

Welche Kriegserinnerungen hast du?

Meine Kriegserinnerungen sind Kriegserzählungen von Vater und Mutter (Jahrgang 1921, 1922). Die Erzählungen waren sehr gegensätzlich. Die Mutter sprach von tollen Uniformen und schönen Maifeiern. Der Vater erzählte von Kriegseinsätzen in Jugoslawien und Griechenland und von einer Verwundung und Gefangenschaft in Russland.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Früher wie heute existieren Gut und Schlecht nebeneinander. Ausbeutung und Folter gibt es immer noch. Feudalismus und Überheblichkeit sind noch immer angesehen. Gerade wird der Untersuchungsausschuss, der Korruption in der Regierung aufdecken soll, von der Regierung abgesetzt.

Es ist schön morgens aufzustehen und Pläne zu haben. Die frühen Naturerlebnisse habe ich heute in mein Leben eingebaut. Ich lebe wieder auf dem Land, bewirtschafte 4 Hektar und verfolge so meinen Kindheits- und Jugendtraum als Selbstversorger. Auf dem Hof habe ich eine Tischlerwerkstatt eingerichtet, von der ich und meine Familie leben können. Die größte Herausforderung für die Zukunft der Welt sehe ich in der Verteilungsgerechtigkeit.

Das Interview wurde am 18.09.2012 geführt.

Hans Hochedlinger

geb. 1965, im Innviertel, zweites von drei Kindern, die Eltern betrieben eine Nebenerwerbslandwirtschaft, der Vater war Kraftfahrer, die Mutter war Landwirtin, Kunsthandwerkerin und Hausfrau

Was habe ich in guter Erinnerung?

Das Aufwachsen in der freien Natur, es war abenteuerlich wie das Leben von Huckleberry Finn. Als Kind habe ich schon Gefahren abschätzen gelernt. Den Kreislauf der Natur und viel über Vorsorgewirtschaft mit Lebensmittel habe ich kennen gelernt.

Was hast du in schlechter Erinnerung?

Die Familiensituation war sehr spannungsgeladen, weil meine Eltern und der Großvater ständig mit Existenzängsten gekämpft haben. Sie waren nie arm, aber die Angst davor war ständig da. Immer war es ein Kämpfen fürs Existenzielle, auch dann noch, als es schon gar nicht mehr notwendig war. Und es gab keinen Sinn fürs Emotionale. Die Eltern waren ausschließlich auf das Materielle bezogen.

Wovor hast du dich gefürchtet?

Anfangs vor Schlägen wegen schlechter Noten. Angst und Tränen wurden unterdrückt, um überleben zu können. Trost und Einfühlungsvermögen kannte ich nicht.

Wie war es mit Gewalt?

Körperliche und psychische Gewalt und massiver emotionaler Missbrauch sind mir nicht unbekannt. Die Gefühlsebene habe ich dadurch lange unterdrückt. Mit vierzehn Jahren konnte ich in ein Internat ziehen und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich entwickeln und entfalten und aus dem Gewaltkreislauf befreien können (‚weg von dahoam‘).

Wir als Kinder waren komplett integriert in die landwirtschaftlichen Arbeiten und die Heimarbeit meiner Mutter (Kunsthandwerk im großen Stil, z. B. Krippenfiguren, Osterschmuck, …). Was heute als Ausbeutung gilt, war für mich in meiner Kindheit Zwang und Alltag.

Welche Entscheidungsfreiheiten hattest du?

Ich habe mir die Freiheiten erarbeitet und mit sechzehn oder siebzehn Jahren einen eigenen Haushalt geführt (nachdem ich aus dem Internat geflogen war). Den Umgang mit Ressourcen habe ich früh gelernt, schon mit 13 hatte ich erste Jobs.

Welche Kriegserinnerungen hast du?

Es war mühsame Arbeit mich der Vergangenheit zu stellen und einen Friedenszustand in mir zu erreichen, nach meinen Kindheitserlebnissen.

War früher wirklich alles besser? Was bleibt?

Geblieben ist mir die Liebe zur Natur. Ich bin Gärtner aus Leidenschaft und Selbstversorger für mich und meine Familie (zu mehr als 50 %). Wir verarbeiten möglichst alles, was die Natur hergibt. Heute freue ich mich mit meinen Kindern, die eine glückliche und unbeschwerte Kindheit leben dürfen.

Das Interview wurde am 08.09.2012 geführt.